Le porte di queste officine reggono chiavi, martelli, tubi, e servono a provare le vernici e i fuochi. La fabbrica era invece immobile come una chiesa o un tribunale, e si sentiva da fuori che dentro, proprio come in una chiesa, in un dentro alto e vuoto, si svolgevano le funzioni di centinaia di lavori. Dopo un momento il lavoro sembrava tutto uguale; la fabbrica era tutta uguale e da qualsiasi parte mandava lo stesso rumore, più che un rumore, un affanno, un ansimare forte. La fabbrica era così grande e pulita, così misteriosa che uno non poteva nemmeno pensare se era bella o brutta. Ed anche a tanti anni di distanza, dopo tanti anni durante i quali vi ho lavorato, non so dire se la fabbrica sia bella o brutta, perché per tanti anni questo interrogativo anche se mi è venuto in mente non è mai stato decisivo, proprio come per una chiesa o per un tribunale. Oggi posso dire che la fabbrica è sempre stata in un ordine perfetto anche durante i lavori d’ampliamento o di riparazione, sempre pulita e sempre sconosciuta. Questo vuol forse dire che la fabbrica è bella; ma io non posso dire che la fabbrica sia bella, guardandola da fuori o da dentro: cioè bella davanti a me, come una casa o un albero. Nel corso di tanti anni, qualche volta mi è sembrata bellissima; ma ero io a giudicare dentro di me quasi senza vederla.

DUE PAROLE

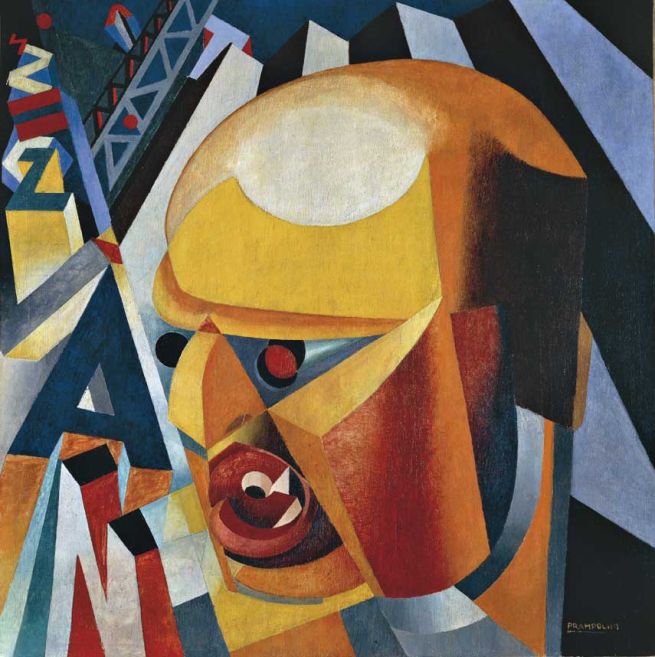

Scopro Volponi e il suo memoriale tramite una recensione di romanzi di fantascienza e ancora adesso, poco dopo averne portato a termine la lettura, non riesco a capacitarmi della brillantezza di un testo, sì visionario, eppur perfettamente amalgamato alla quotidianità sociopolitica del primo dopo guerra italiano. Memoriale è infatti un romanzo italianissimo, che parla della classe operaia torinese attraverso il suo protagonista Albino Saluggia, un reduce della seconda guerra mondiale in cerca di reimpiego, che oscilla costantemente in un’alienante realtà industriale. È un romanzo che mischia tratti specificatamente nostrani a temi sempiterni e di aulica angoscia. Leggere Memoriale, come per i vini più raffinati, richiama sentori di altre materie prime. Giungono al palato della corteccia gli scenari distopici e progressisti di “Noi” di Zamjatin (già esaustivamente lodato in questo blog) e i labirintici castelli kafkiani, i meandri e burocratiche atti a confondere l’individuo anziché aiutarlo. In queste intestina burocratiche, l’individuo è perso, confuso. Il gioco con cui l’autore riesce a giustificare e descrivere la crescente follia del protagonista è magistrale. Il dubbio della realtà viene installato attraverso la complicità dei medici curanti, medici in seno all’azienda e forse conniventi, attraverso un principio di ribaltamento, un paradosso. Il malato non può lavorare. Nella mente del Saluggia comincia a formarsi l’idea che una congiura nei suoi confronti lo voglia dimostrare malato di TBC al fine di allontanarlo dal lavoro, unica sua ossessione e motivo di vita. Sotto questo punto di vista, il romanzo è paragonabile a “La montagna incantata” di Mann, ma l’isolamento dovuto alla tubercolosi non porta l’individuo ad un percorso introspettivo ben diverso, e non alla totale follia. La sempre più urgente distruzione del proprio io a favore di quello aziendale. La novella termina infatti con una completa resa di Saluggia (si veda anche l’arresa del Wiston Smith orwelliano) al sistema fabbrica, alla sua essenza aliena e inumana. Democristiano convinto, ingenuo cattolico e mesto lavoratore, Saluggia arriva, come in 1984, vicinissimo alla “verità” rivoluzionaria senza essere in grado di coglierla nel momento giusto. In un ultimo disperato tentativo reazionario proverà a sobillare i lavoratori della mensa aizzandoli ad accelerare il loro sciopero, fallendo. E l’individuo semi lavorato, puro, masticato e poi vomitato fuori dalla già truce guerra, arriverà ad essere perfetto prodotto della fabbrica stessa. Una sua estensione priva di desiderio e sentimento. Un tassello di un gigantesco mosaico che può essere osservato solo dall’esterno e, ovviamente, da debita distanza.